前回の記事に引き続き、十二国記の独特の世界観について解説をしていきます。

前回記事ではかなり大ざっぱな世界のシステムぐらいしか触れていませんので、今回はもっと細かいことに触れていきます。

黄海、神仙と妖魔・妖獣に関すること

この世界には神と仙人がいて、妖魔・妖獣とよばれる存在もいます。

十二国の中心に位置する円形の島は、どの国にも属さない土地で『黄海』とよび、神々と妖魔・妖獣が住まうところとなっています。海ではありませんが『黄海』といいます。「西王母」という女神が管轄しています。

黄海と五山

『黄海』の周りは内海になっており、東西南北のそれぞれの海を『青海』『白海』『赤海』『黒海』といいます。お分かりのように、黄海を含むそれぞれの方角を示す色は古代中国の五行思想からきています。ちなみに世界の外側にひろがる海は『虚海(きょかい)』といいます。

黄海の中央には五山と呼ばれる5つの山々が聳え、神仙が住まうといわれています。

五山はそれぞれ、中央に崇山、東西南北にそれぞれ蓬山、華山、霍山、恒山があり、崇山には天帝が、華山には西王母が住むといわれています。そして東の蓬山には神獣である麒麟が生まれる捨身木(しゃしんぼく)があり、麒麟は成獣になり王を選ぶまでを蓬山で暮らし、女仙たちが蓬山で麒麟の世話をします。

五山以外の黄海は荒涼とした荒地や砂漠が広がる人外の地で、妖魔と妖獣が棲息しています。つまり人が立ち入るのはとても危険な地域とされています。

麒麟

麒麟はこの世界の唯一の神獣で、天帝の声を聴き、王を選ぶ存在です。

その性質は仁で、慈悲深く、争いを厭い、血の穢れを嫌います。

この世界には十二の麒麟が存在し、それぞれの国の国氏を冠して生まれてきます。

雄の麒麟を『麒』、雌の麒麟を『麟』とよびます。

麒麟によって王が選ばれるということは、天は仁道をもって国を治めることを求めているということです。

蓬山にある捨身木に麒麟の卵果が実り、そこから麒麟は生まれますが、同時に女怪の卵果も実ります。女怪とは麒麟を守護する妖のことです。女怪の卵果は麒麟の卵果が孵るより先に孵って麒麟の卵果を守り、麒麟が生まれると乳母としての役目を果たし、麒麟が成獣すると使令として麒麟のために一生涯を費やすことになります。

使令

使令とは麒麟が使役する妖魔のことです。麒麟はその性質上争いごとなどの血なまぐさいことはできないので、そうした荒事は使令となった妖魔が請け負います。麒麟は妖魔を折伏(しゃくぶく)して使役しますが、妖魔は麒麟と契約を交わして使役されているにすぎません。その対価は麒麟の死体です。妖魔は力の強い神獣である麒麟の死体を食べることでその力を自らのものとし、より強い力をもつ妖魔となるわけで、そのために麒麟と契約を結びます。

麒麟は蓬山で暮らしている間に黄海に赴き、妖魔を折伏して自らの使令に加えるのです。

妖魔・妖獣

妖魔はその名の通りこの世界に存在する魔物です。『山海経』に描かれている妖(あやかし)がその出自や由来となっているようです。妖獣も同じです。妖魔と妖獣の区別は実はよくわかっていません。

概ね麒麟と契約できるだけの知恵や分別、特殊な力や強い力を持つ妖が妖魔で、そうした力を持たない、より獣に近い存在が妖獣とされていると思われます。妖魔は麒麟以外に従うことはありませんが、妖獣は人に飼いならされて「騎獣(きじゅう)」とされることがあります。

たくさんの種類の妖魔・妖獣の種族名が出てきますから、全く聞きなれない言葉は妖魔や妖獣の種族名である可能性があります。使令は麒麟がその固有の名前を読み取って縛るため、使令の場合は種族名ではなく固有の名前で呼ばれています。

朱旌(しゅせい)・黄朱(こうしゅ)

黄海で妖獣を狩って、騎獣として商う専門の職業があります。それらの人々は「猟尸師(りょうしし)」と呼ばれています。「屍を狩るもの」という意味でよばれているのは、仲間の死体を担いでかえってくることが多いことからくる蔑称です。こうした職業に就く人たちは、たいていは国籍を持たない浮民(ふみん)だからです。

浮民は旅芸人や行商人などを生業にしている場合が多く、猟尸師もまた同様です。このような国籍のない人たちは、この世界のID、あるいはパスポートともいえる旌券(りょけん)に朱い斜線を入れられることから、朱旌(しゅせい)とよばれています。

特に猟尸師や猟木師(りょうぼくし)といった黄海での生業を主にする人たちは黄朱(こうしゅ)あるいは朱氏(しゅし)とよばれ、一般に朱旌といえば旅芸人のことを指すことが多いようです。

金剛山と四令門

黄海は「金剛山」と呼ばれる高い山々で周りを囲まれており、外の世界と遮断されています。

ただし北西、南西、南東、北東の4つの方角には門が設置されており四令門(しれいもん)とよばれています。

それぞれの方角の門を令乾門、令坤門、令巽門、令艮門といい、それぞれの門は中日/至日に年1日だけ開くことになっており、各門が開く日を安闔日(あんこうじつ)といいます。(春分-令乾門、夏至-令坤門、秋分-令巽門、冬至-令艮門)

昇山(しょうざん)

自ら蓬山まで足を運び、麒麟に自分が王であるかどうか天意を諮ることを「昇山」といいます。

王が不在の国は荒廃が進みますので、蓬山まで行くことがいかに危険で過酷な旅であっても、一刻も早く王位を埋めて国の荒廃を防ぎたいという有志の人たちがやってきます。

ただし、一生のうちに昇山は一度しか行えないようです。

麒麟が立って迎える最初の昇山者の中から出た王を「飄風の王」といいます。

国と王、王宮や行政に関すること

白雉(はくち)・鳳凰(ほうおう)

白雉は王宮にある梧桐宮内部の二声宮に棲み、王が即位したときと王が死んだときの二度だけ人語で鳴く鳥のことです。王が即位したときに「即位」と鳴き、王が死んだときに「崩御」と鳴きます。

鳳凰も梧桐宮にいる鳥で、雄を鳳、雌を凰といいます。自国の白雉が鳴いたことを凰が他国の凰に伝達し、そのつがいである鳳がそれを鳴くことで、他国に即位と崩御が伝わるというシステムです。

宰輔(さいほ)・台輔(たいほ)

宰輔とは麒麟が就任する役職で、王の傍で王を補佐する役目につきます。台輔とはその敬称で一般にはこちらが用いられます。台輔といえば麒麟のことを意味し、王以外の者が麒麟をよぶ際も台輔とよぶことが普通です。

州・州侯

どの国も共通して国は九つの州に分けられており、国の中央部に位置する州が首都州となります。それぞれの州には州侯といわれる諸侯がいて、その州の自治を担当します。王は州侯を任免する権限をもちます。

宰輔である麒麟は首都州の州侯を兼任することになります。

どの州にも中央部に凌雲山とよばれる高い山が存在し、王宮や州城は凌雲山の頂上に築かれています。

雲海

またこの世界の空の上には雲海といわれる海が存在し、この海より上が天上界となります。凌雲山は頂上部がその雲海より上に突き出た山ですので、王宮や州城は天上界に位置することになります。王宮からは雲海を見渡すことが出き、雲海の下に地上の世界を見ることができます。

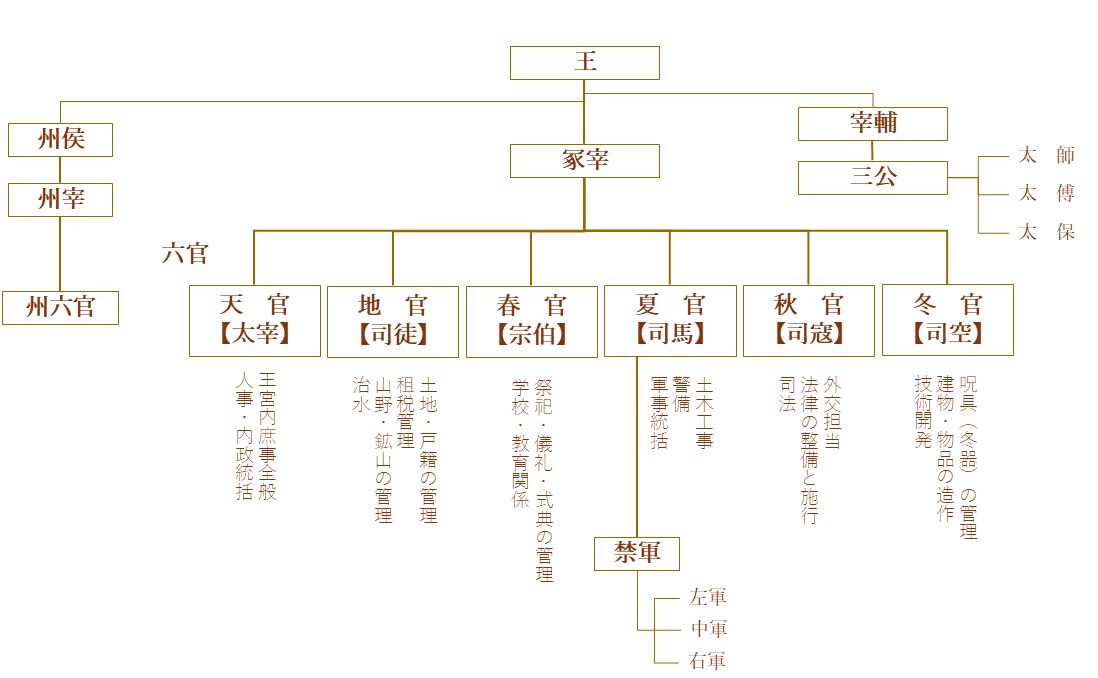

行政組織について

こちらもすべての国に共通していますが、古代中国の周王朝時代の官制に酷似しています。

いわゆる三公六官が存在し、三公は宰輔の下に、六官は冢宰(ちょうさい)がそれを統括することになっています。三公は王の教育役・相談役という立場で、爵位は高いですが政治には関与しません。

地方も州侯の下に州宰、州六官がおかれ、概ね中央と同じ官制です。

六官府の長は太宰以外はそれぞれ大をつけてよばれます。例えば地官長は「大司徒」、次官は「小司徒」です。天官府の場合は天官長が「太宰」、次官は「少宰」となります。

軍制

王直轄の軍「禁軍」は夏官の管轄下に置かれます。禁軍はそれぞれ左・中・右の三軍で構成され、それぞれの軍は並列ですが、左軍将軍が三軍将軍の筆頭とされます。

これら禁軍の三軍と首都州の三軍を合わせた六軍が『王帥(おうし)』とよばれ、地方州の軍は『州帥(しゅうし)』とよばれます。

地方の行政単位と教育制度

それぞれの地方の行政単位は下のような階層になっています。

またそれぞれの行政単位に学校がおかれ、成績優秀なものは教師の推薦によって上の行政単位の学校に行くことができます。大学まで行けるような人は希少で大変狭き門になっています。

また、入学したところで卒業するのがこれまた大変難しいことになっているようです。

「しょうがく」と読む学校が3つもあるので大変ややこしいです。また、場所によっては庠学とは別に上庠に行くことを目指す人が通う「庠序(しょうじょ)」という学校もあるようです。ややこしいですね。

つまり上庠まで行けば、まあ立派な学歴ということができるようです。

| 行政単位 | 教育機関 | 説明 |

| 国 | 大学(だいがく) | 国の最高学府で1つの国に1つ。卒業者は大抵中央の官吏になる。 |

| 州 | 少学(しょうがく) | 卒業者は推薦されて大学に行くか、地方官吏になる。 |

| 郡 | 上庠(じょうしょう) | |

| 郷 | 庠学(しょうがく) | ここまで推薦されれば、まあなかなかのものみたいですね。 |

| 県 | 序学(じょがく) | |

| 里 | 小学(しょうがく) | 読み書き、算数を教える寺子屋的な感じのところ。 |

今回はここまでで、次回はもっと生活に近い部分の世界観についてふれていきます。

コメント