引き続き十二国世界の世界観の解説を行います。

実は最もこの世界の特徴的なところの解説がまだでした。早速その部分から解説をしていきます。

おもに地上界に関することになります。天上界に関することはこちらの記事で確認してください。

人々の暮らし・生活に関すること

卵果(らんか)

この世界が決定的に我々の世界と異なっている点、それは「人は卵果という果実から生まれる」ということです。人だけでなくすべての生物は卵が木になるようです。

人の卵果がなる木を「里木(りぼく)」、野生動物や植物の卵果がなる木を「野木(やぼく)」、そして麒麟の卵果がなる木を「捨身木」といいます。家畜は里木になり、祈る日によって種類が決められています。。

里木は「里」に一つあり「里祀」というところに祀られています。野木は山野に存在し、捨身木は前述したように蓬山にしか存在しません。王宮には「路木(ろぼく)」という特別な木が存在します。

「里木」や「野木」の下では生物は絶対に殺生をしないことになっています。従って野宿せざるを得ない時は、安全のために野木を探すのが一般的な常識とされています。

蝕(しょく)

「蝕」とは嵐のような自然災害で、これにより十二国世界とこちらの現実世界が交じり合う現象が起きます。

ただし、十二国世界から現実世界に流されるのは卵果に限定されるようですが、現実世界からは人を含めいろいろなものが流されてきます。

麒麟は自らの意思でこの蝕を起こすことができ、それを「鳴蝕(めいしょく)」といいますが、めったなことでおこすものではありません。…いや、ちょくちょく蓬莱に渡ってはいろいろと情報収集をしている麒麟も中にははいるみたいですね、、、

海客(かいきゃく)・山客(さんきゃく)

蝕によって現実世界から流されてきた人の呼称です。海客は日本から流されてきた人で虚海に面する東の国に流れ着くことが多いようです。山客は中国から流されてきた人で、金剛山の麓に流れ着きます。

十二国世界では日本のことを「蓬莱」、中国のことを「崑崙」とよび、それぞれ伝説の国とされますが、実際に流されてくる人がいるものですから、実在するとは信じられているみたいです。

これらの人々は、変わった知識や技術をもたらすので厚遇する国がある一方で、得体のしれないものとして忌避する国もあるようです。一般的には十二国世界よりも豊かで平和で夢のようなおとぎの国とされています。

胎果(たいか)

一方で十二国世界から卵果の状態で流されて、こちらの現実世界で生まれた人を「胎果」といいます。

流された卵果は妊娠中の女性の胎内に流れ着き、そこで胎殻(たいかく)という殻をかぶって普通の人間として生まれてきます。胎果の人が元の世界である十二国世界に戻った場合、胎殻が外れ、本来の姿にもどります。

胎果はもともとこちらの世界の人ですから、海客や山客とは似て非なるもの、となります。そもそも卵果のときにたまたま蝕で流されて、向こうの世界でまた蝕に巻き込まれて流されてくる、みたいな偶然はありえない確率ですから、胎果はよっぽど特別な身の上で、意図的にこちらに連れてこられる場合が普通です。したがって、数はもちろんそれほど多くはありません。

半獣(はんじゅう)

ごくまれに半分人間で半分獣といった「半獣」とよばれるものが卵果から生まれてくることがあります。半獣は半分獣ですから多くの国では差別されることが多いです。国によっては就学や就職ができないどころか、戸籍にすら入れられない国もあるようです。

半分獣といっても上半身が人、下半身が獣といった風貌ではなく、獣の姿と人間の姿と両方の姿になることができるものです。麒麟も人の姿と獣の姿の両方の姿になれるのですが、麒麟の場合はさすがに「半獣」とはいわないですね。ちなみに麒麟が人の姿から獣の姿になることを「転変(てんぺん)」、獣の姿から人の姿になることを「転化(てんげ)」といいます。

井田法

基本的に人々の生活は農業主体の構造になっています。人は成人すると国から一定の土地を与えられます。

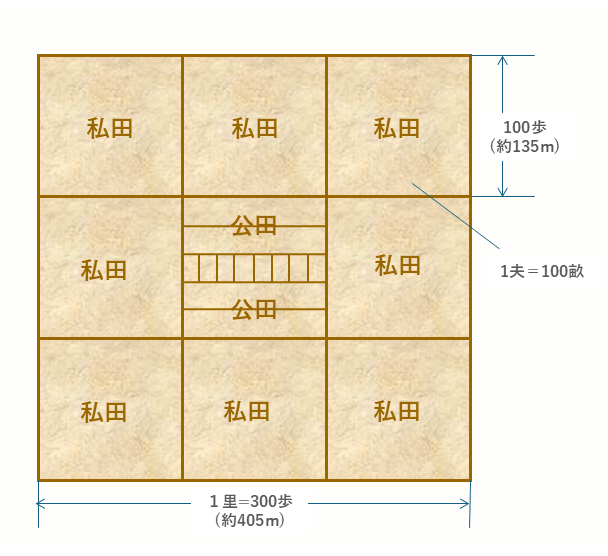

この世界での土地制度は古代中国の周王朝時代に行われたとされる井田法が使われています。

100歩四方の土地を1夫といい、それが9つ集まったものを1井(せい)といいます。これが基本の単位で

これは8戸に割り当てられます。残りの1夫は8割が公用地(公田)とされ、残りの2割の土地に8戸分の家と畑を作る土地が分割されます。

租税は原則1割となっていますので、この公田での収穫をすべて租税として納めれば1割の租税を納めたことになります。

人々は収穫期までの間はこの土地の家で過ごし、冬の間は街に帰って里家で暮らします。

里家(りけ)

ひとつの里(まち)には「里祀(りし)」「里府(りふ)」「里家(りけ)」がおかれます。

「里祀」には里木と土地神やいろいろな神が祀られています。

「里府」には役所と小学がおかれます。

「里家」は孤児や老人が住むための「里家」と、里の人が冬の間暮らす「里会(りかい)」があります。

「里」が行政の末端単位になります。8戸の家が集まったものを「盧(むら)」とよび、3つの盧をあわせた24家と里家を加えた25家で一つの里を形成します。

「里」には里府を司る「里宰」とその相談役である「閭胥(ちょうろう)」がいます。閭胥はその里の最長老がなり、里宰が里祀の祭主を兼ねるように、閭胥は小学の教師と里家の主を兼ねるようです。

婚姻について

子供は里木になる卵果から生まれます。子供を授かるには夫婦で里木に願わなければなりません。そのために夫婦は同じ里にいる必要があります。しかしこれはあくまでも子供を願う場合ですので、もし子供を授かることを願わなければ婚姻する必要は必ずしもありません。

夫婦は婚姻すればどちらかが同じ里に戸籍を移さなければなりません。これを利用して望む土地に移籍をし、移籍をした先ですぐに離婚する、ということが行われているようです。これを仲介する業者のようなものもあってそれを「許配(きょはい)」といいます。

このようにこちらの世界の結婚観は比較的ドライなものであるといえます。

移動手段など

基本的に古代から中世あたりの中国の生活様式になっておりますので、蒸気機関などの内燃機関はまだ存在しません。従って自動車などの移動手段はなく、基本的には徒歩または騎馬、運搬には馬車や牛車が使われます。

ただしお金持ちの人や身分の高い人は騎獣を所有している場合もありますから、そういう人は主に騎獣を使うようです。騎獣の中には空を飛ぶことができるものもいますので、航空での移動手段もあるということです。

その他

飛仙(ひせん)

王は不老長寿となりますから、王のもとで働く官僚たちも仙籍に入れられ同じく不老長寿となります。

このようにして仙人になって王に仕える人たちを「地仙(ちせん)」といいますが、一方で自らの力で昇仙したり、あるいは過去に地仙となってそのまま仙籍から外れず、どの王にも仕えていない在野の仙人を「飛仙」といいます。

国境について

地続きの国の国境には高岫山(こうしゅうざん)といわれる高い山脈が連なっているため、国境線が実にはっきりとしています。この山脈には関所が数か所設けられて、陸路での他国への移動はこの関所を通らなければなりません。

次回は十二の国について簡単に紹介をしたいと思います。

コメント