早期退職にあたってきちんと認識しておかなければならないのは、今まで給与天引きされていた税金、社会保険料が実は結構高い、ということです。特に退職した年度に払う税金・保険料は、今までの所得が計算基礎になっているものもありますので結構大きな負担となります。

今後の生活でできるだけ負担を少なくするために社会保険料、特に健康保険料についてはあらかじめきちんと対策しておきましょう。

なぜ早めに準備しておく必要があるかというと、社会保険の切換手続きは退職日の翌日から14日以内に行う必要があるからです。意外と日がない、ということになりますから事前の準備が必要なのです。

国民健康保険料 軽減・減免制度の確認

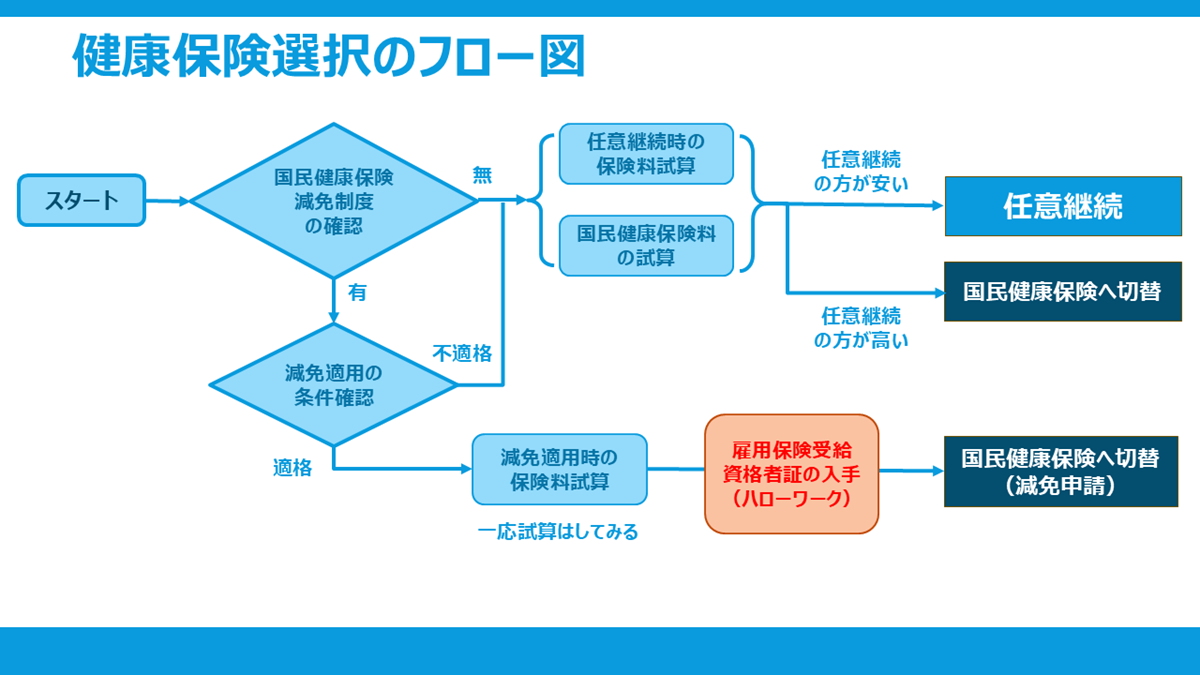

上のフローチャートに従って検討していけば問題ないと思います。

念のため、「家族の扶養に入る」という選択肢もありますが、ここでは考慮しませんのでご留意ください。もしその環境にあるならばそれが一番負担が少ない選択肢です。

最初に確認しておく必要があるのは、お住いの自治体で国民健康保険の軽減・減免制度があるのかどうかということです。

これは自治体によって制度が異なりますので、各自治体のウェブサイトで確認するか、実際に問い合わせてみる必要があります。

概ね「前年の所得が基準以下に該当する人」、「『特定受給資格者』や『特定理由離職者』に該当する人」この二つが軽減制度適用の対象になるかと思います。ただし前者の場合は所得がかなり低い場合にあたるので、現実的には「『特定受給資格者』や『特定理由離職者』に該当する人」かどうかが検討の対象となるでしょう。

特定受給資格者・特定理由離職者

特定受給資格者・特定理由離職者とは雇用保険の受給資格の話で、要するに会社都合による退職者です。特定理由離職者は一応自己都合退職ですが、やむを得ない理由と認められた場合、それに該当する場合があります。

減免申請手続きには雇用保険受給資格者証の提出が必要となります。

ここに記載される離職理由コードが特定受給資格者・特定理由離職者に該当していないと減免措置が受けられません。

会社から離職票を貰った時に、(もちろん会社都合離職者の場合は問題ないのですが)離職理由を確認してください。たいていの場合は自己都合離職者になっていると思います。

しかし、ここの部分はハローワークで事情を話せば特定理由離職に変更してもらえることがあります。もちろん特定理由離職者に該当する証明書類等の提示が必要になりますが。

まず会社から離職票を貰い、それをもってハローワークで特定理由離職者の認定を貰い、それで減免措置を受ける申請ができるわけです。

減免は前年の給与所得額を30/100に減額して計算してもらえるというものです。

まず認定を貰える前提でこの場合の保険料がいくらになるか試算してみましょう。

国民健康保険料計算機 というサイトがありますので、検索して利用してみてください。

任意継続の保険料計算

減免の資格を得るのが難しい場合は、任意継続かあるいは普通に国民健康保険への切換かの二択になります。

任意継続

任意継続とはこれまで勤めていた会社で加入している健康保険組合の健康保険に個人で引き続き加入するということです。最長2年までそうやって引き続き加入することができます。

しかしご注意ください。会社員の場合、社会保険料は厚生年金も健康保険も会社がその保険料の半分を払ってくれています。会社を辞めて個人の身分になれば当然その会社負担分がなくなるわけですから、本来の支払額は2倍になります。

ただし実はそれぞれの健康保険組合で保険料の上限が決められています。正確に言えば所得割の計算基礎になる標準報酬月額に上限が設けられているのです。

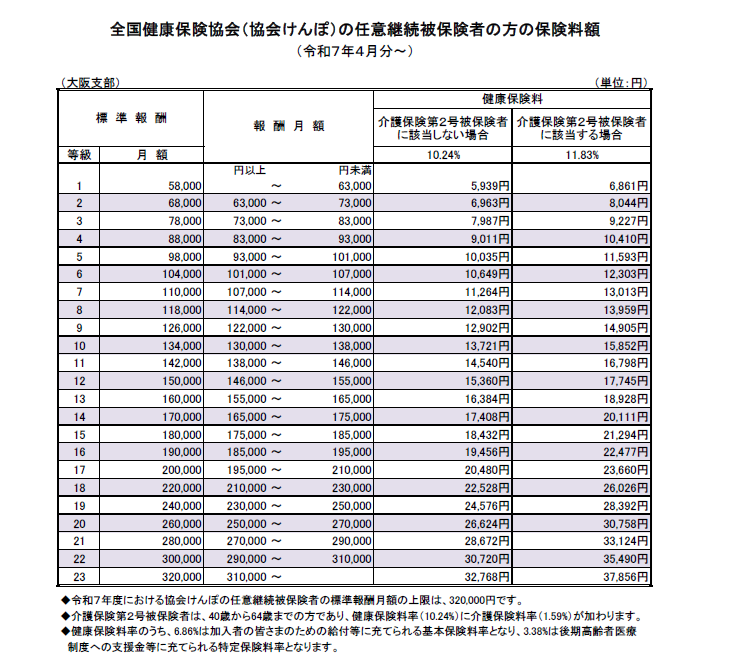

一番加入者が多いと思われる全国健康保険協会(協会けんぽ)では、令和7年度の給与所得者の標準報酬月額の上限額は65万円、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は32万円です。

標準報酬月額って何?ということですが、これは直近の給与支給額の平均月額です。自分で給与明細を見て計算することもできますが、人事部の担当者に聞けば教えてくれると思いますので、聞いておけば間違いはないです。基本的には控除前の給与ですが、いろいろ手当がついている場合、どれを計算に含むとか含まないとかややこしいと思いますので。

会社を辞める前の標準報酬月額が32万円以上であれば、それ以上は高くなりませんからこれに対応する保険料が上限額となります。

ただし留意しなければならないのは上限額は年々上げられていきます。来年はこの金額ではないです。令和9年度以降にはものすごく上げられるみたいな感じです。

ネットで検索すればそれぞれの健康保険組合の地方支部で保険料額表を出していると思いますので、ご自分の標準報酬月額に対応する保険料を調べることができます。下は協会けんぽの大阪支部の場合です。40歳以上の方は料率11.83%の欄が対応する保険料額となります。

【出展:全国健康保険協会(大阪支部)令和7年度保険料額表】

任意継続の手続き

任意継続を選択する場合は、それぞれ加入している健康保険組合によって手続きの方法が違うと思いますので、各健康保険組合のウェブサイトを調べていただくか、人事部の担当者に問い合わせすればよいかと思います。

概ね退職日の翌日から20日程度が任意継続申し込みの期限になりますので、それまでに必要書類に記入してそれぞれの健康保険組合に郵送することになります。

申請が受理されて任意継続被保険者としての資格が取得できれば、早速保険料の請求書が送られてきます。基本的に当月分をその月の10日までに支払うということになりますので、最初は2か月分を一度に納付しなければならなくなると思います。

また年度分を一括納付すればすこし保険料が割引されると思いますので、一括納付も検討するべきです。年度分は令和7年度であれば令和8年3月分までです。

任意継続期間の検討

最長が2年間と決められていますが、2年間も継続して加入する必要は実はありません。

保険料が所得ベースの計算ですから、次の年度は所得は大きく減少していると思われます。

したがって任意継続はいったん翌年3月までという風に考えて、翌年4月以降の分は再度検討が必要になると思われます。

任意継続は3月まで、翌年4月以降は国民健康保険に加入、というのが王道になるのでしょうね。

国民健康保険への切換

国民健康保険への切換=国民健康保険の加入手続は自治体の保険年金室の窓口で行います。

この際必要書類として健康保険資格喪失証明書が必要となります。

この資格喪失証明書は退職後に離職票などとともに会社から送られてくるわけですが、任意継続する場合は資格喪失証明書は発行されません。なので早い段階で人事部に任意継続するのか、国民健保に加入するのかを決めてしまいました。

そういう意味では、退職が決まったら早いうちにハローワークに行って、特定理由離職者の認定を受けれるのか相談しておいた方が良いかもしれません。

私の場合、さっさと任意継続を選択してしまったので、少し早まったかなという気がしています。

金額については同様に 国民健康保険料計算機 を利用して計算してください。

まとめ

まとめると以下の手順で進めるのが良いでしょう。

① 自治体の軽減・減免措置の確認

② 保険料額のシミュレーション(減免を含めた3パターン)

③ 特定理由離職者の資格取得可否の確認(ハローワーク)

④ 加入する健康保険の選択

会社から離職票と健康保険資格喪失証明書を受け取り、ハローワークで雇用保険受給資格者証をもらい、それをもって国民健康保険の加入手続を行う、これを14日以内で行うのは、現実的になかなか厳しいと思います。

しかし減免適用を受けられたとしても、あくまでも申請後の適用となりますから、初めの1か月は減免されない保険料を支払う必要があります。それを考えると、先に国民健康保険の加入手続きだけして、後で減免申請をするということもできるかもしれません。

申し訳ありませんが、興味のある方は自治体に確認してみてください。

コメント