十二国記がなんと舞台化、しかもミュージカルだそうです。いや、驚きました。

2025年12月9日から日生劇場で公演開始、今月9月20日から一般前売開始だそうです。

宝塚歌劇などで、もしかしたら演目として取り上げられることはあるのかも、ということは正直今までに思わなくもなかったですが、まさかのサプライズです。

私はこれをコンビニに貼ってあったポスターで知ったわけですが、もう完全に油断していました。

なにしろ噂では2019年に出た本編の新刊『白銀の墟 玄の月』で、本編シリーズは完結したといわれていましたし、それがもう6年も前の話ですから、「ここへきてなぜに今さら?」という困惑もありました。

しかしこう見えて一応ファンの一人を自称するものですから、こういうサプライズはどちらかというと歓迎すべきで、正直うれしいです。「まだ情熱は終わってないぞ」、という一種の安堵感も感じました。

ただチケットも高いし、東京まで見に行くのはちょっとアレですから、大阪公演はじまったら考えよう。

蛇足ですが気になったので念のためAIさんに聞いてみました。「十二国記」は本当に終わったのか、と。

AIの回答:現状で最も妥当な見方

「十二国記」は、本編のメインストーリーは『白銀の墟 玄の月』で大きな区切りを迎えており、作者の意図としてそのあたりで(少なくとも主要キャラクターの物語としては)終わり、という構想があるようです。ただし、「シリーズそのものが完全に終わった」「新しい長編がもう出ない」と公式に宣言されたわけではないので、短編・外伝は今後も可能性がある、というのが最も現実的な見方です。

ということだそうです。

まだ終わっていない。それどころか次の波がくるかもしれない。というのは期待しすぎでしょうか。

十二国記の魅力

ミュージカル化するにあたって少し心配なことがあります。なにせこの作品は世界観が独特で、初めて触れる人には少しわかりにくいのではないかと思うことです。

しかしこの独特の世界観がまさに本作品の魅力の一つでもあるのです。

そこで誠に僭越ながら、本作の魅力であるその世界観を解説していきたいと思います。

ミュージカルきっかけでもっと本作の新しいファンの方が増えて、さらなる盛り上がりが見られれば、新作長編の発表、場合によっては再アニメ化という事態に発展するかもしれません。いや、そうなって欲しい。

なので十二国記を読み始めてみよう、という方のために、なるべくネタバレはしないように十二国記の世界観を伝えていこうと思います。

十二国記とは?

そもそも『十二国記』とはどういう物語でしょう。これはホラー作家の小野不由美さん原作の小説で、もともと『十二国記』というシリーズ名はありませんでした。あとから一連のシリーズ作品を『十二国記』と呼ぶようになって、アニメ化されたときのタイトルも『十二国記』になったといわれています。

内容は異世界ファンタジーです。異世界ファンタジーといえば、今や山ほど作品が発表されているライトノベルの代表格といえる超人気ジャンルです。このシリーズ1作目の『月の影 影の海』は1992年に講談社のホワイトハートというライトノベルレーベルで刊行されました。これが今から33年前の話です。

異世界ファンタジーといえば、異世界転生や異世界召喚というのが主流ですが、この作品は強いて言えば異世界召喚といえますかね。ざっくりいえば異世界から来た人に無理やり拉致されて異世界に連れていかれる、という話ですから。しかし今主流の異世界もののように、もとの世界の知識や経験を活かしてとか、転生や召喚時に与えられたチートな能力を駆使してとか、そういう類のものでは全くありません。

やはり作者がなろう系の作家とちがってモノホンのホラー作家である小野先生ですから、普通の異世界ものとは一線を画すわけです。1作目『月の影 影の海』の1年前の1991年に新潮社から刊行されていた『魔性の子』というホラー作品が、実は本編シリーズの「エピソード 0」だった、ということもそうですし、何しろファンタジーといっても全然ライトノベルに分類されるようなものじゃないだろ、っていう内容でした。人生に影響を与えるほどの「名言」といえる言葉もたくさん出てきます。それも魅力のひとつです。

作品一覧と刊行年

一連のシリーズとされている作品は刊行順に以下の通りになっています。

『魔性の子』(新潮社) 1991年 シリーズ本編「エピソード 0」

『月の影 影の海』(講談社) 1992年 シリーズ本編 第1作 今回舞台化されるのはコレ!

『風の海 迷宮の岸』(講談社) 1993年 シリーズ本編 もう一人の主人公:高里要(泰麒)の物語

『東の海神 西の滄海』(講談社) 1994年 番外編 延王尚隆、延麒六太と雁国中興の物語

『風の万里 黎明の空』(講談社) 1994年 シリーズ本編 陽子編のクライマックス!

『図南の翼』(講談社) 1996年 番外編 供王珠晶、登極に至る冒険譚

『黄昏の岸 曉の天』(講談社) 2001年 シリーズ本編2つの物語が交錯「エピソード 0」の裏側

『華胥の幽夢』(講談社) 2001年 短編集

『丕緒の鳥』(新潮社) 2013年 短編集

『白銀の墟 玄の月』(新潮社) 2019年 シリーズ本編 完結編 4巻にわたる大長編

まず途中で出版社が変わっていますが、前述しましたように『魔性の子』は新潮社から刊行されたホラー作品で、ファンタジーとしては講談社のホワイトハートで刊行された『月の影 影の海』が1作目です。その後は2001年の『華胥の幽夢』までは講談社で刊行されるのですが、2012年に『十二国記』シリーズとして新潮社に統合されました。以降『丕緒の鳥』からは新潮文庫から初版が刊行されています。

実は2000年に講談社がライトノベルだけでなく一般向けにも、ということで講談社文庫版も刊行されました。内容がライトノベルじゃなかったですからまあ当然ですね。ただし私は挿絵がある方が良かったのでずっとホワイトハートで購入していました。新潮社に統合されたときはもちろん新潮文庫版を全巻まとめて購入しました。装幀もきれいで挿絵もありましたし。

山田章博さんの絵がとにかく綺麗でかっこいい。これもまた本作の魅力の一つです。

同志

実は私は本作はアニメから入ったものですから、入ったときはすでに『華胥の幽夢』まで刊行されていました。

TVアニメは2002年にNHK BS2の「衛星アニメ劇場」で放映されており、『図南の翼』と『黄昏の岸 曉の天』を除く原作シリーズの内容がアニオリを交えて反映されています。この2つがアニメ化されなかったのは、『図南の翼』はちょっと本編に織り込むのは無理があったし、『黄昏の岸 曉の天』に関しては、まだいろいろ謎だった部分、はっきりしない部分が多くあったので、続編が出ていろいろはっきりするまではヘタにアニメ化できないという理由があったからだと理解しています。

そういうことで本編の続編が出るのを今か今かと楽しみにしていたのですが、続編がようやく刊行されたのはそれからなんと18年後のことでした。この長い18年間を、ああだこうだ言いながら一緒に根気よく待ち続けた当時からのファンの皆さんのことを、私は勝手に「同志」と呼んでいるわけです。もっとも私のようにアニメから入った者は、この同志の皆さん方からすれば割と新参の方だと思いますけども。

このように18年も根気よく待ち続けられるファンがたくさん存在するということが本作がいかに魅力的かということの証明でしょう。

十二国記の世界観

十二国記との出会い

初めての人には世界観が「わかりにくい」と感じるのは、アニメから入った自らの経験に基づくものです。

というのも、これほどはまった作品の第一印象は実は最悪なものだったからです。

私が初めて十二国記のアニメを見たのは、NHKのBS2で一挙放送みたいなのをやっていて、数話分をまとめて放送していた時でした。そのときに何気なく見たのが始まりですが、見たところが『月の影 影の海』前半部分でした。しばらく見たところ、まあ本当に面白くなくて、延々と暗くて鬱な展開が続いて、出てくる言葉も「カイキャク」だの、「ショク」だの、「シレイ」だの、「シュウシ」だの、全く何を言ってるのかさっぱり意味がわからなくて、

「おもんな。」と思ってすぐに見るのを止めたのでした。

その後何日かたって、何気なくテレビを見てみると、また同じように一挙放送をしていました。よく見たらあの時見るのをすぐに辞めたあのアニメの続きのようです。退屈で他に見るものもないし、ちょっと見てやろうか、と思って見ることにしました。その時放送していたのはちょうど『風の万里 黎明の空』の部分でした。

しかし、いざ見てみるとこれが本当に同じ作品なのかというぐらいめちゃくちゃ面白い!

特に『風の万里 黎明の空』の最終話に関しては、まさに『神回』と呼ぶにふさわしいもので、その感動ですっかりこの作品にはまってしまいました。見逃した部分を全部見るだけでは飽き足らず、原作小説もすべて買い漁って、全シリーズを何度も読み返しました。

特に『風の万里 黎明の空』『図南の翼』『黄昏の岸 曉の天』の3作は何回も読み返しましたね。

ネズミが出るまで、、、

私の場合はアニメから入ったのですが、原作小説を読んだ時も実は感じました。小説から入った方もそうだったのでしょうが、本作ファン多くの方が初見のはじめのほうはとにかく、何も面白くなかったのではないかと思います。何しろつらい展開が延々と続き、言葉の意味もよくわからないし、なんてひどい作品だろう、もういっそ読むの止めてしまおうと。私と同じく最悪の第一印象だったのではないかと想像します。

しかしファンの間で合言葉のようにいわれている言葉があります。

ネズミが出るまで我慢しろ。

ネズミとは登場人物の一人楽俊のことですが、彼が登場してから物語は大きく前向きに展開していきます。

わからなかったことがだんだんと明確になっていき、そしてだんだんと面白くなっていくわけです。私のようにネズミが出る前に一回見るのを止めてしまうと、この魅力的な作品に出会えた機会を自ら放棄することになります。だから本作を薦める多くの人は口をそろえて言うわけです。はじめは我慢しろ、ネズミが出るまで、と。

十二国世界について

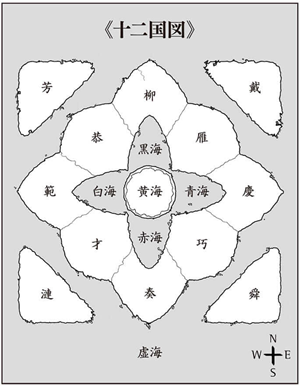

この作品は異世界ファンタジーといっても、中華風の異世界です。不老不死の神仙が存在し、妖魔という魔物も存在します。世界の国土はものすごく幾何学的で、十二の国は広さは同じぐらいの面積になっており、他国を侵略して領土を削ることはそもそもできない仕組みになっているため、一国の大きさは常に一定です。

政治の形態は王の下に州侯と呼ばれる諸侯がいるいわゆる封建制です。この世界には天帝とよばれる神が存在し、『天意』とされる天の理(ことわり)=『天網』というシステムによって、封建制の抱える問題・欠点が概ね修正されている非常に良くできたしくみになっており、これはかなり異質といえます。

・国の元首たる国王は世襲制ではなく、麒麟という神獣が天意に従い王を選ぶ。

・麒麟は各国に一頭しか存在せず、麒麟が死ななければ次の麒麟は生まれてこない。

・麒麟によって王に選ばれたものは神籍に入り、不老長寿となる。

・王の治政が悪くなると、国は荒れて、麒麟が病になる。(失道の病)

・失道により麒麟が死ねば、その麒麟が選んだ王も死ぬ。

・王が統治している間は天災が減り、妖魔の活動も抑制され、国が安定する。

・他国の領土に軍をもって侵略することは『覿面の罪』といい、直ちに王と麒麟が死ぬ。

・王は王位についてから婚姻すること、子供をもうけることはできない。

・同じ姓のものが続けて王位に就くことはできない。

このシステムによって、一人の王が名君として統治し続ける限り国は安定し、繁栄していくことができます。

一方で暗君が悪政を敷くと、間もなく淘汰されて別の王が立つことになります。他国から侵略を受けることもなく、他国を侵略するために過度に軍備を拡張する必要もありません。王は新たに子をもうけることができないため、外戚が台頭することもなく、そもそも不老であり世襲されないので後継者争いもおきることがありません。同姓の者は続けて王位に就けないため、王の兄弟または子供が王の後を継ぐことはそもそもできません。

民主主義には民主主義の欠陥もありますから、現代社会の政治システムが必ずしも完全無欠とはいえません。

民主主義は衆愚政治やポピュリズムに陥る危険があるし、共産主義は現に独裁政治にしかなってないし。

そういう意味ではある意味この世界のこのシステムは最も理想的なのかもしれません。国民の誰もが王になる可能性がある、という意味では民主的ですし、統治者が無能な官僚を淘汰していけば最終的に優秀な官僚だけしか残りません。

これは理屈でいけば、最終的にはすべての国で長命の国王による長期の安定した国家が続き、優秀な官僚ばかりで行政が行われ、すべての国は安定し国民は須らく豊かになる、というふうに帰結するのだと思われます。しかし実際はそうなっていない、歴代最長でも700年足らずで、今はその王朝はすでになく、現存の王朝でも600年が最長ということになっています。理屈通りにはいかない何かがあるのでしょうね。

独特な世界観ゆえの弊害

統治システムだけとってみても、これだけ理想的なものに設定をされています。

今の異世界ファンタジー物で、ここまで異世界の統治システムをしっかり作りこんだ作品はあるでしょうか。

しかし世界観をしっかり作りこんだがゆえに、よくわからない言葉も出てきてしまう羽目になっているかと。

文章で読んでいるうちは、その単語の漢字からある程度の意味は推し量ることができますけど。

「海客(カイキャク)」 … なんとなく海から来た余所者的な感じかな?

「蝕(ショク)」… よくわからないけど、何かの自然現象かな?

「使令(シレイ)」… よくわからないけど、何か召使い的な?

「州帥(シュウシ)」… なんとなく州の軍のことかな?

と、いうような感じですね。

しかし映像や舞台で字幕がない状態ですと、なかなか耳慣れない言葉で「なんのこっちゃ」となるでしょう。

そのあたりも興行側はある程度考えてはいるのでしょうけど、事前に知識として持っておく方がより楽しむことができると思います。

そういうことで次回からさらに細かく、本格的にこの世界のことや単語の意味を解説していきたいと思います。

今回は導入ということでとりあえずここまで。

コメント