傷病手当金について、もう少し詳しく深堀りしていきます。

実際に心身の不調によって退職という選択を余儀なくされる場合もありますので、知っておくべきです。

まずは「ロードマップ」で示した概要を再度示しておきます。

こちらについては「退職後も継続して傷病手当金の受給を受ける」、ということを前提にしています。

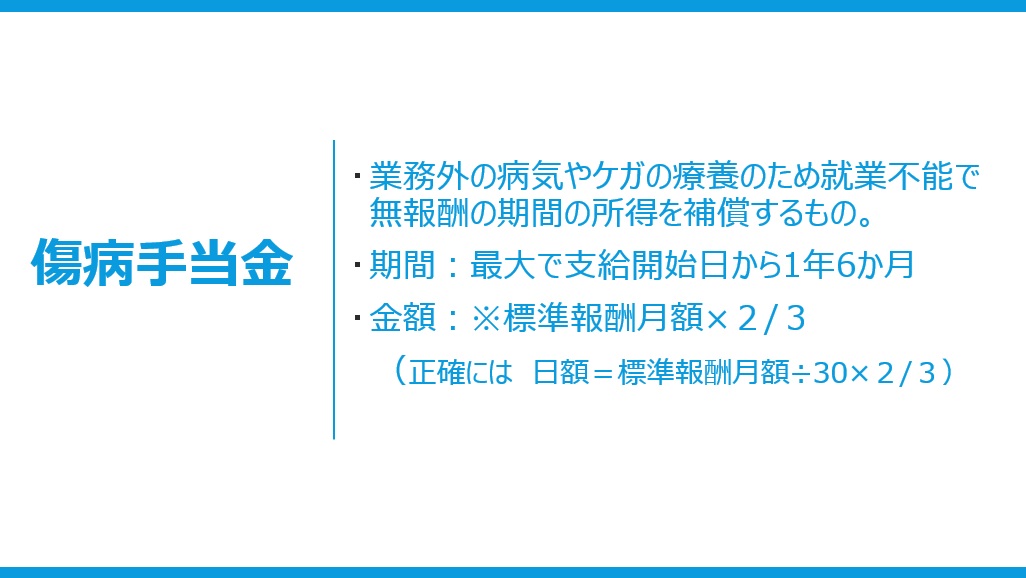

傷病手当金は一般的な病気やけが以外にも心身症や精神疾患による就業不能状態も補償の対象になります。

したがってそれらの症状があって退職する場合は、医師の診断を受けたうえで傷病手当金の申請を検討するのがよいでしょう。いずれにしても、まずは病院に行って医師の診断を受けることです。

具体的な手順

ここでは申請をしないでスルーしてしまうケースが多い精神疾患系の場合を想定して解説をしていきます。

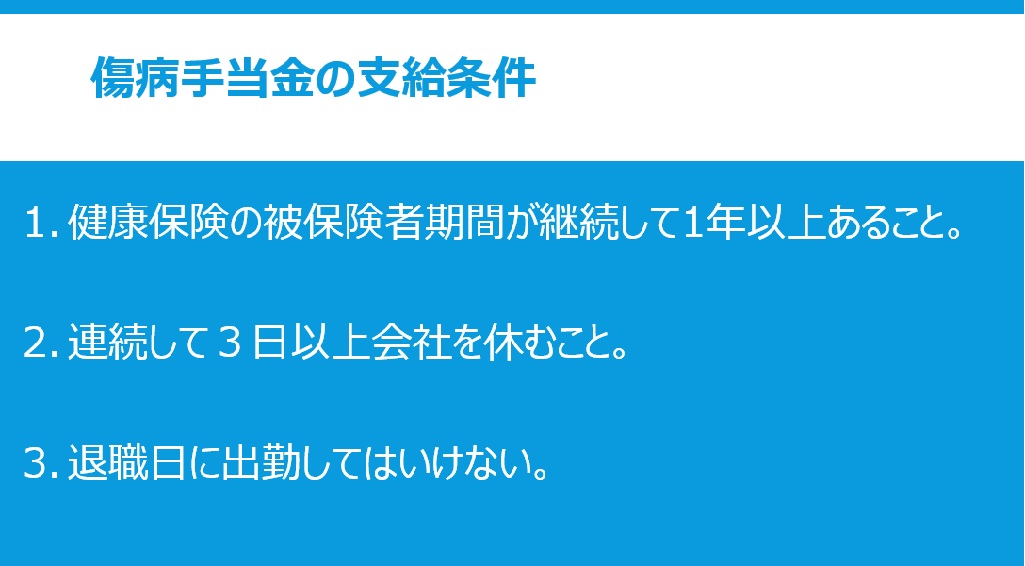

もちろん1番目の「被保険者期間が1年以上あること」これが前提です。

医師の診断を受ける

何よりも先にまずは心療内科等の専門の医師に診てもらうことです。これは退職前から一度病院に行っておいた方が良いです。

現実的なケースですと、おそらくは退職日の前に有給休暇を消化して、それから退職、というケースが多いと思います。有給休暇がない場合もある場合も、医師の診断をうけて休みに入る、という流れが自然でしょう。

もちろんそれまでに医者に診てもらってもいいのですが、有給休暇消化に入るタイミングで病院に行き、医師の診断を受けるというのがよいのではないでしょうか。別に診断書などを取る必要は必ずしもありませんが、とっておいた方が何かと役に立つケースがあるかもしれません。お金はかかりますけどね。

3日以上連続で会社を休む

有給休暇を消化して退職する場合は、有給休暇が3日以上あれば何の問題もありません。ない場合でも退職日までに3日以上会社を連続して休んでいる実績を作ればよいのですから、土日祝日を挟んでもかまいませんし、退職日まで無給休暇で休むことにしていてもかまいません。とにかく退職日までの会社在籍中に3日以上会社を連続して休み、そのまま退職という流れを作りたいのです。

なせ3日以上連続で休む必要があるかというと、3日間は傷病手当金支給の待期期間で、4日目以降が支給の対象期間に数えられるからです。なのでギリギリを責めないで4日以上休むほうが無難かもです。

退職日に出勤してはいけない

問題は退職日に出勤してしまうと、退職後にも継続して傷病手当金を貰うことができなくなります。退職日に出勤したらこの時点で就労不能ではなくなり、傷病手当金の受給が中断してしまうからです。したがって、ここは注意するべきです。退職のためのあいさつ回りをしたり、私物を会社に取りに行くなどのことは事前に済ませておく必要があります。退職日は休まないといけないので、3日休んだあとそのまま退職する場合は、実は3日+退職日でクリアなのです。

健康保険組合に傷病手当金申請の手続きをする

実際に傷病手当金の受給申請をする先は、会社が加入している健康保険組合です。

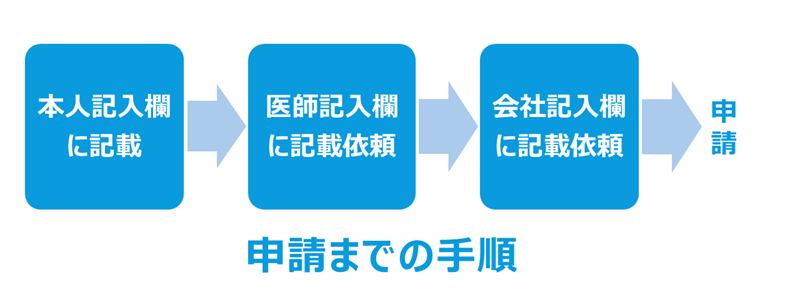

書類には、「本人記入欄」「医師記入欄」「会社記入欄」の3つがあります。

一回目は必ず「会社記入欄」を会社に記載してもらい、会社から健康保険組合に申請するのが原則です。

もちろん退職後に申請することになっても全然かまわないのですが、事前に会社の人事担当者に話を通しておく方がスムーズに進行すると思われます。

手続きの方法について

「傷病手当金支給申請書」フォームの入手

傷病手当金は健康保険から受給をうけるものですから、申請先は会社が加入している健康保険組合となります。各健康保険組合によって申請書のフォームや書類の名前も違うと思いますので、まずは加入している健康保険組合のウェブサイトで検索して、ダウンロードできるか確認してください。

人事部の担当者にいって申請書を入手してもよいです。会社の従業員専用ポータルサイトなどでアップロードしているケースもあるでしょうから、会社在籍中にこっそりやっておくと手間がかからなくていいとおもいます。

全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合ですと、申請書フォーマットのダウンロードから、記入の手引きまでウェブサイトに載せています。記入方法のYouTube動画まで載せていますので、該当する方はご確認ください。

申請書の記入

記入については記載例に従って記載すれば問題ありません。

注意する点は、1度目の申請については、必ず会社記入欄の記載が必要になるという点です。

したがって記載の順番としては以下のようになります。

ただし、2回目以降の申請では、会社記入欄は必要ありませんので、医師に記載をしてもらったらご自分で健康保険組合に申請書を郵送してください。

申請から支給決定までの期間

申請期間(支給対象となる期間)

支給の対象となる申請期間を決めて申請書に記載する必要がありますが、まあ通常は1か月ぐらいの期間ごとに申請することになると思います。(決まりはなく、自由に決めてもよいです。)

ただし申請書は医師がその期間は就業不能だと証明する必要があるので、申請は申請期間が過ぎてから申請することになります。

申請受理から支給決定までの期間

また申請書を健康保険組合が受理してから、概ね支給決定までは2週間程度かかるようです。

さらに支給決定から概ね10日以内に入金します、という風に記載されています。

まとめ

いくらか前後はするでしょうが、これまでの流れをまとめますと、1か月間の申請期間後に医師の証明をもらい、申請してから2週間後に決定し、入金まで仮に1週間を要するとすれば、申請期間から実際に受給を受けるまでは1か月半から2か月近くかかることになります。

ただし、申請期間1か月で以後同様に継続申請していけば、1か月ごとに受給されるいうことになります。

有給休暇を消化してすぐ退職する場合のケース

退職日まで有給休暇でも傷病手当金はもらえるのか

実際には上記のように退職まで無給の期間がないケースというのがほとんどではないでしょうか。

すなわち在職期間中はずっと給与が出ていて、実際無給になるのが退職後、ということです。

退職後も継続して支給が受けられる、と説明に書いてあっても、実際には退職後から支給が受けられる条件になるので、ここで「あれ?どうしたらいいのだろう?」と悩む方が多いのではないでしょうか。

「つまり退職前に申請したほうがいい。」といわれているのに、実際退職前に申請しても意味ないじゃないか、ということです。

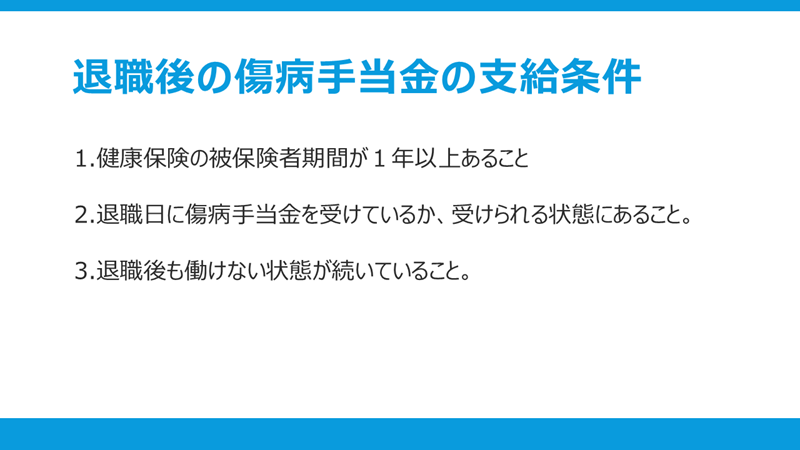

上記2にあるように、退職日に傷病手当金を実際にうけていなくても、受けられる状態であれば退職後も問題なく受給できます。

そのため、私の場合はいったん医師の診断を受けて会社を休み始めた日(すなわち有給休暇の消化にはいったとき)から退職日までの期間を申請期間として一度傷病手当金の申請をしました。

当然この期間は有給であることを会社が証明するわけですから、支給決定は「不支給」という形で出ます。

しかし2回目の申請を継続して行えば、1回目の申請で、退職日には就業不能状態であることがすでに証明されているため、2回目以降の申請期間は無給期間なので、傷病手当金の支給が受けられるということです。

注意していただきたいのは、もちろんこの期間もずっと通院を続けて医師の診断をうけなければならないということです。医師にもよるとおもいますが、概ね2週間ごとに診察をうけることになるのではないでしょうか。

そして就労できる、という診断がでるまで、このサイクルをくり返すことになります。

退職後も継続して支給を受けられる期間は1年6か月までです。

この間にしておかなければならないこと

この期間失業保険の受給は受けられませんから、ハローワークにいって失業保険の受給期間を延長してもらう申請をしなければなりません。申請を行うと雇用保険受給期間延長通知書を受け取ることになります。

また健康保険組合によっては、退職後の期間の傷病手当金の受給申請をする際に、この受給期間延長通知書の添付が必要になりますのでご注意ください。

失業保険受給期間の延長申請

退職後雇用保険基本手当の受給期間は1年間ありますが、すぐに働くことができない場合は受給期間の延長を申請することになります。

延長申請ができるのは退職日の翌日から30日を過ぎてからです。

必要書類

■受給期間延長申請書

■離職票2

■延長理由を証明する書類(医師の診断書や傷病手当金の支給通知書など)

受給期間延長の解除

病気が治って医師から就労可能の診断を貰えば、次はその診断をもって延長解除の申請をハローワークで行うことになります。

延長解除後は普通に雇用保険の基本手当受給の手続きを行うことになります。

この際も手続きには受給期間延長通知書と医師にかいてもらう就労可能証明書が別途必要になります。

就労可能証明書は延長申請をした際にフォーマットをハローワークでもらえるので、医師にそれに記載してもらう、ということになります。

まとめ

以上が傷病手当金受給の一連の流れになりますが、、もうこれ以上職場で働くのは精神的につらい、という自覚症状があって早期退職を考えている方は、一度医師の診断を受けてみてはいかがでしょうか。

傷病手当金の申請については、有料のコンサルタントを使用する、ということも一つの選択肢ではありますが、私の見解を申し上げれば、きちんと人事の担当者や健康保険組合の方に相談して、申請のやり方を聞いておけば、有料のコンサルタントを雇う必要はないと思います。きちんと傷病手当金の申請に理解のある医師を選べば特に問題になったり、難しいことはありません。まずは自ら基本的な知識を身につけることが大切です。

コメント